小代の美しい風景や素敵なスポットを一冊にぎゅっとまとめたパンフレット「恋するおじろ旅」。小代の魅力を「小代愛」全開で表現したこのパンフレットを始め、小代地区内、はたまた香美町内外のあらゆる業種についてチラシ、パンフレット、ウェブなど多彩な方法で「伝える」ことのお手伝いをするデザイン事務所が小代地区にあります。古民家を改装した「デザイン紡」にて、クライアントの想いの聞き取りから企画、制作とトータルでものづくりを行う中村美和子さんにお話を伺いました。

小代地区にゆるやかに生まれた「デザイン紡」

中村さんは大阪府生まれ。小学生から高校時代までは和田山町(現兵庫県朝来市)で過ごしました。幼少期を都会で過ごしていたからか、緑豊かな環境に馴染みにくかったという子ども時代でしたが、結婚・子育てを機にご主人の実家のある小代区に。和田山町以上に大自然を身近に感じる環境で、はじめは「ここに住めるかな」と不安が大きかったといいます。

(ご自宅兼事務所のある古民家)

大学卒業後は豊岡市にて、地域の情報誌を作るデザイン会社に所属。営業に向かい自らカメラを構える日々に、「想いを伝える」ことの楽しさを知りました。またチラシやパンフレットという媒体で「誰かの想いを形にする」ことにやりがいと喜びを感じていました。

「何もないところから企画を作り上げていくのが好きで、何をしていても楽しい仕事でした。でも、小代に来たらこんな仕事はできないのかなと考えていました」

小代区の自宅で子育てに励みながらも、知人の依頼などで個人的に制作の仕事をこなしていく中、地域のネットワークから中村さんの仕事ぶりが話題に。やがて多くの案件を抱えるようになり、末の子どもさんが幼稚園のときに「デザイン紡」の屋号を名乗るようになりました。

「『よし、やるぞ!』という気概があったわけではなく、ゆるく流れに任せていたら今の形になったという印象です」

心地よい風に吹かれるように、軽やかに好きな仕事をする、そのために環境を整える……、中村さんの想いの旗は、とてもゆるやかに小代の地に根付いたものでした。

好きな「ものづくり」の仕事と、日々の生活が溶け込んだ暮らし

自宅で働くことは、中村さんにとってメリットの大きいものでした。

「家にいることができるので、子どもたちにも安心はあったのかも。制作の仕事は夜が遅くなることがあるけれど、自宅なら一度切り上げてご飯を作ることもできる。仕事と家庭の区切りをあまりつけずに曖昧にしながらも、夕食から寝るまでの時間は子どもたちとたっぷり一緒に過ごすことができました」

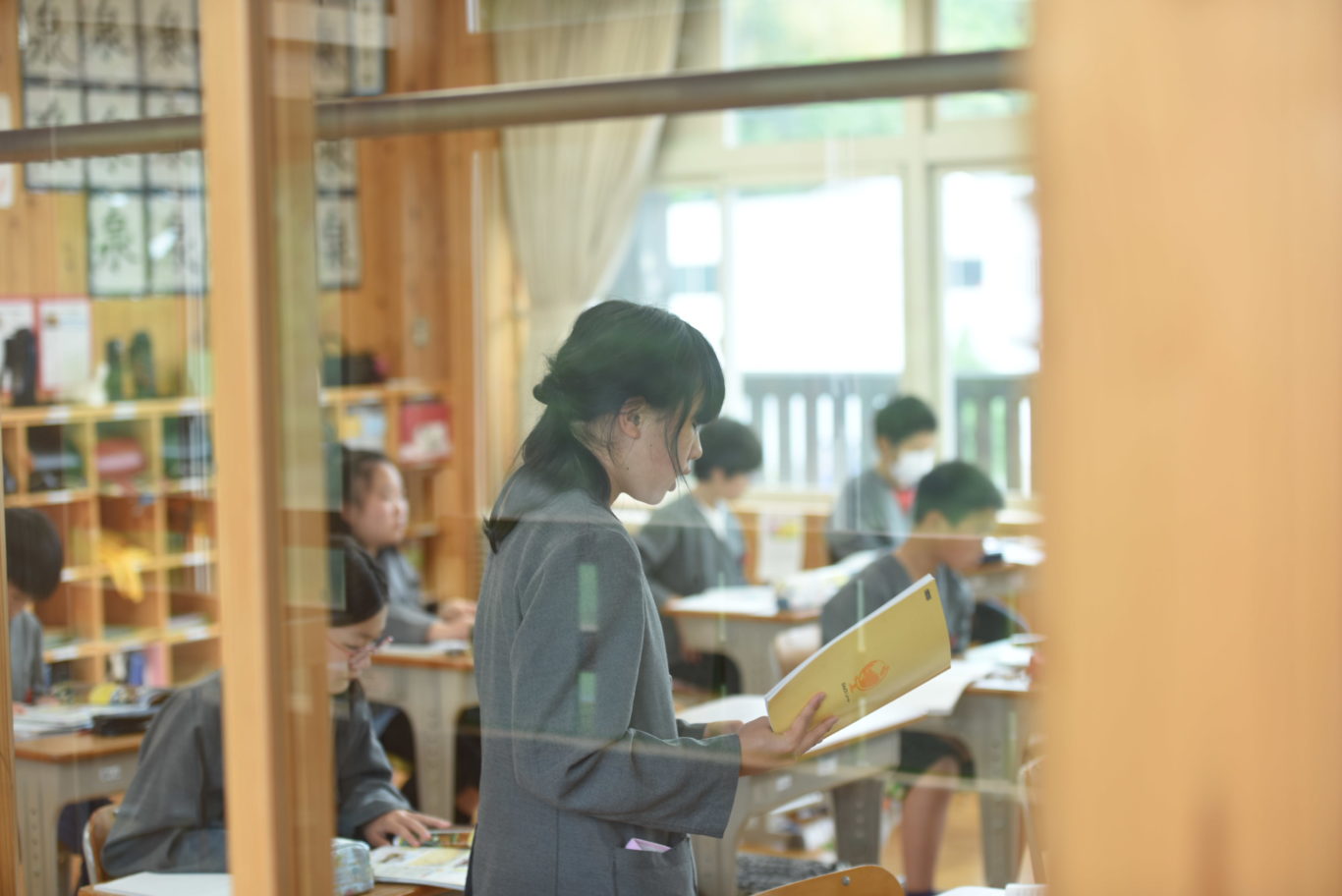

また母親として小代の子育て環境についても中村さんは太鼓判を押します。

「みんなここで子育てしたらいいのに、と思うくらい。保護者だけじゃなく、地域に子どもたちを知る大人がたくさんいるからか、子どもたちが素直に真っ直ぐに育っているように感じます。競争心が育たないのでは?という心配もありましたが、目指すものがあれば大学にも行けるし、競争心より大きなものを育んでくれたんじゃないかな」

小代区に住む方に見られる「小代愛」は子どもたちの中にも確実に育ち、進学等で離れても「やっぱり小代が好き」と、故郷を肯定して育つのが小代の子どもたちなのだそう。当初住むことに不安のあった小代でしたが、

「思わず撮影したくなるような美しい風景がいっぱい。人も本当に親切なので、たくさんの方が移住してくれたら嬉しいです。『地方には働くところがない』というイメージがあるかもしれませんが、そこでできることを探して仕事を作るくらいの感覚をもってもいいのかも。私も実際やってみて、『意外と一人でできるんだ』と感じました」

と、今では同じようにこのフィールドで何かを始める仲間を待っています。

小代の地でもっと想いをカタチにしたい

「小代では一人とつながったら、地域のネットワークで一気につながりますよ」

仕事が人のつながりであっという間に広がったことをこう振り返る中村さん。

(作品は地域に根ざしたものから遠方のもの、業種も多岐にわたる)

「色々させていただいていますが、でも、まだまだだなと感じてます。小代を盛り上げている人のお手伝いをもっとしたいし、それだけでなく様々な地区の様々な業種の方と制作の仕事を通じて関わっていきたいと思っています。新しいことを始める人のエネルギーに触れるとき、話を聞いているときが一番ワクワクするので、想いのある方とどんどんつながりたいと思っています」

また、事務所のある古民家をフォトスタジオにしたい、せっかくある広いスペースを有効活用したいと、現在している仕事以外にも夢がどんどん広がっていく中村さん。写真撮影、チラシやパンフレットの制作、ウェブづくりなど想いを伝えることをオールマイティにこなす中村さんは、小代というフィールドでますます楽しみを広げていきます。

(KAN=ICHI ライフスタイルショップ)

(KAN=ICHI ライフスタイルショップ) (さだ助 外観)

(さだ助 外観) (さだ助 フロント)

(さだ助 フロント) (さだ助 大浴場)

(さだ助 大浴場) (干物の加工場にて 松下弘行さん)

(干物の加工場にて 松下弘行さん) (朝とれ魚魚魚(ギョギョギョ)ランチ。新鮮な魚介のお造りがメイン)

(朝とれ魚魚魚(ギョギョギョ)ランチ。新鮮な魚介のお造りがメイン) (旬の魚介の干物をメインにしたランチも女性に人気)

(旬の魚介の干物をメインにしたランチも女性に人気)

(ハチ北高原スキー場の様子)

(ハチ北高原スキー場の様子)

.jpg)