こどもたちに夢と未来をつなぐまち

香美町で、働こう。

香美町では令和5年度より採用に向けた職員採用プロジェクトチームを編成しています。

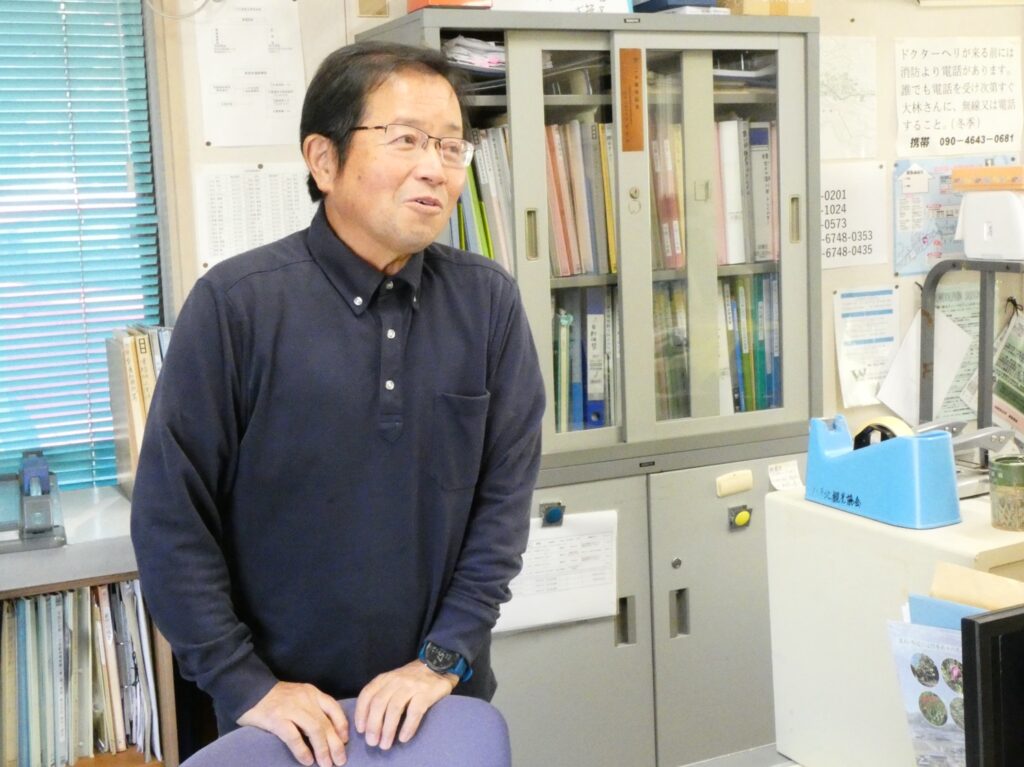

今回は、そんな香美町でのお仕事を心から楽しんでオススメしてくれるプロジェクトチームの若手職員3名の方にお話を聞かせていただきました。

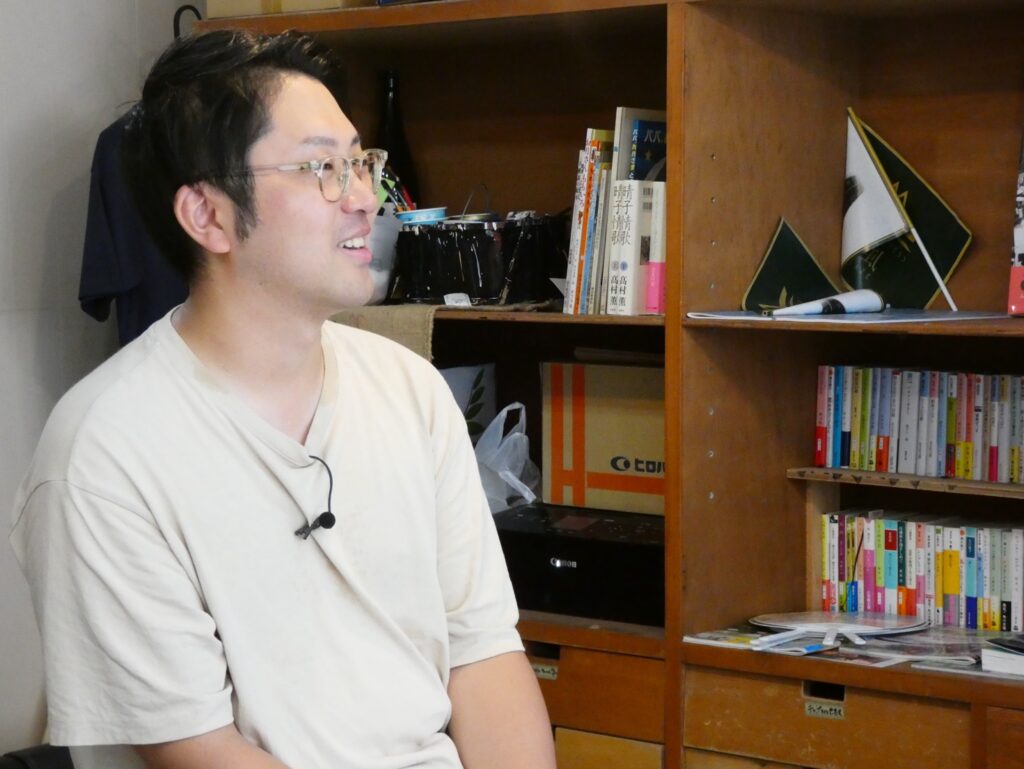

新卒採用1年目 町民課で働く山邊力斗さん

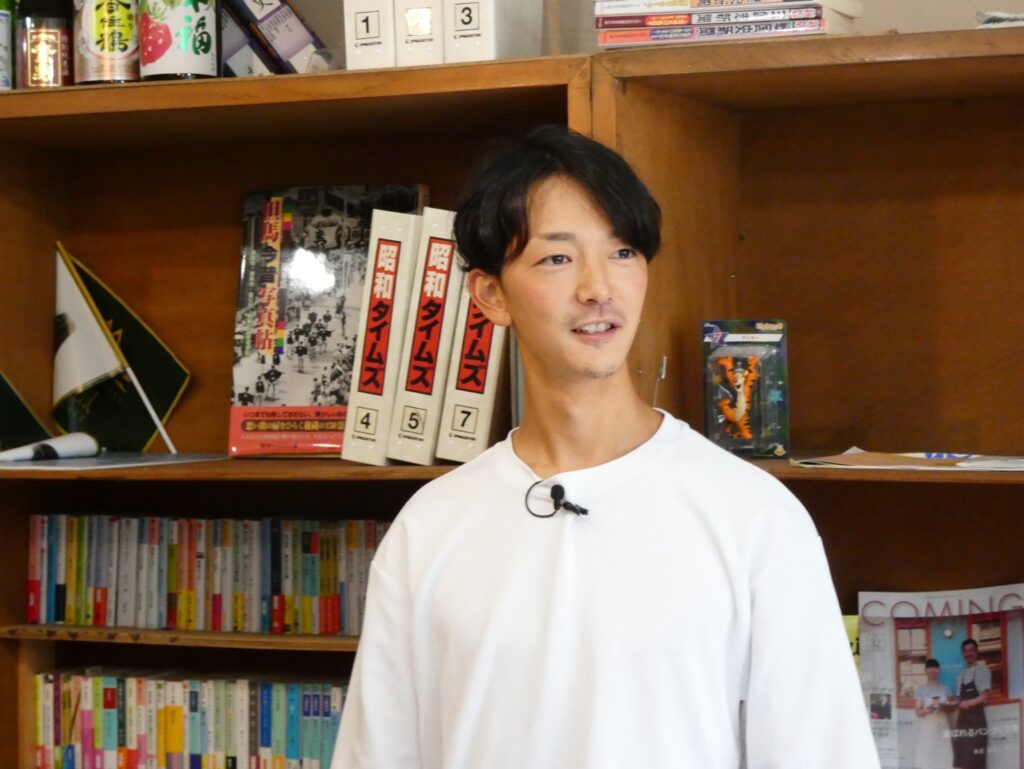

社会人採用2年目 教育総務課で働く守山和孝さん

社会人採用5年目 福祉課で働く山口愛さん

それでは、最初に皆さんのこれまでの経歴やなぜ香美町で働こうと思ったのか経緯をお聞かせください。

山邊:

僕は山口県の大学を卒業し、その大学からの繋がりで1年間はカナダに留学をしていました。

最初の半年間は学校に通い、後半はマーケティングの会社のインターンシップに参加しました。

皆さんすごくいい方ばかりで楽しく過ごしていましたが、日本食が恋しいのと、それからトロントという大都会にいたので、人が目まぐるしく行き交うのを見て、マイペースな自分には平和でのんびりした場所が合っているなと感じ日本に帰ることにしました。20年近く育ってきた地元に恩返しをしたいと思い、香美町を選びました。

守山:

僕は前職では11年ほど一般企業で開発の現場で働き、社会人になってからは地区のイベントやお祭に積極的に参加してきました。

コロナ禍もあり世の中が大きく変革していくことを感じたり、自分の残りの社会人生活をどう過ごすか考えたりしたときに、自分の力を地域に活かしたいと思うようになり、香美町で働きたいと思うようになりました。

山口:

私は以前は銀行で働いていて、町役場には会計年度任用職員として携わっていました。

子供が産まれて子育てをしながら、将来のことを考えるようになり、子供たちが大きくなったときに帰ってきたくなる地域であればいいなと感じていました。

そんな折に、香美町役場で社会人枠の採用が始まったと知り、自分にも受けることができると思い応募しました。

皆さん香美町が地元なのですね。

では、次に皆さんのお仕事内容についてお聞かせください。

山邊:

僕は、まだ社会人になって間もないのですが先輩や上司の方がとても優しくて毎日楽しく仕事をしています。

町民課では人権教育協議会や人権擁護の担当をしていて、学校の先生をされていた方やPTAの会長さんなどいろいろとお願いに伺う機会も多く、敬語や目上の方にご依頼をするということを日々学ばせていただいております。

講演会や会議などのスケジュールが年間で決まっていることが多いので、前任の方の資料を見ながら参考にし、自分でいつ事前連絡や準備をするかなど考えながら仕事を進めています。

守山:

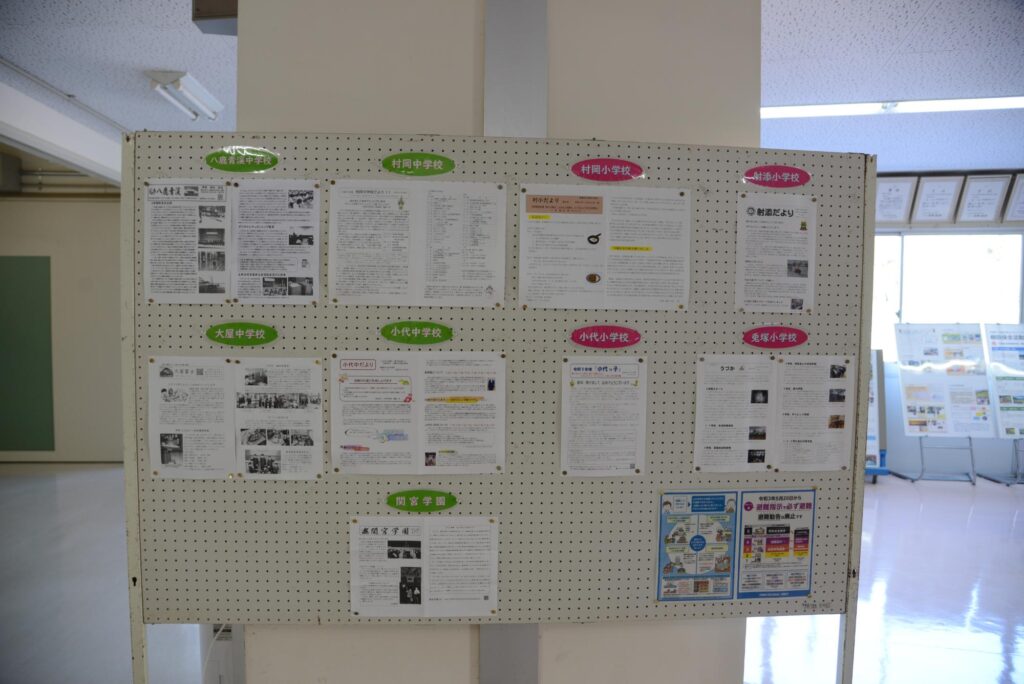

教育委員会は村岡地域局2階にあり、僕がいる教育総務課の他に、こども教育課と生涯学習課があります。

教育総務課は学校運営をサポートする仕事で、主にスクールバス、会計年度任用職員の服務、公立学校共済、遠距離通学補助や部活動の大会に関する補助金申請の事務担当をしています。教育委員会に来て初めて学校の現場や事務処理がどのような流れで運営されているか知ることができました。

幼稚園や小中学校の児童生徒さんの数が今は減少傾向にある中で、学校運営をどのようにサポートしていけるかが教育委員会の事務局としての大きな役割であり、将来を担うこどもたちのためにと思うとやりがいがあります。

山口:

以前は健康課という課にいて、そこでは日常の決まった業務がとても多くて毎日忙しく過ごしていました。今は福祉課で2年目になり、今年からは3ヵ年の福祉計画を策定する担当になったので、町民さんが普段どのようなことにお困りなのかアンケート調査をしたり、専門家の方々と相談したりしています。高齢の方で介護認定を受けていない方々にどう元気でいてもらえるか、移動支援なども含め、この地域で長く自分らしく暮らしていけるような次の施策を考えていきたいです。

部署により全然違うのですね。

職場の雰囲気はいかがですか。残業や大変なことなどありますか。

山邊:

入庁してから最初の6ヶ月間は車を運転できない期間と決まっていまして、人権の部署では小中学校に人権のポスターや標語、作文などをお願いに伺うこともあったり、会議や外回りが多いのですが、先輩方が一緒に行ってくださったり、とてもよくしていただいてます。

残業はあまりないのですが、部署が戸籍やゴミのことなど問い合わせや電話がよくあるところなので、17時15分以降の電話が鳴らなくなってから集中したい仕事を静寂の中でやるのが好きです。

今年は人権教育協議会の県の中央大会が但馬地区であるのでけっこう大変で、過去の資料を確認していたら「これもやらんといかんかった」みたいなことがよくあります。ただ擁護委員をしてくださる方は友達の親御さんや昔お世話になった学校の先生もいたりして、「山邊くんの頼みなら引き受けようか」と言ってくださったりするのが嬉しかったりします。

守山:

当時お世話になった先生方が今では教頭先生や校長先生になっていたりして、久しぶりに会えることもあってけっこう楽しいです。

残業の頻度や会議、外出の多さは担当によってまちまちで、学校施設を担当したり学校内部の担当の方は外によく出ていたり、生涯学習課の担当者は土日に業務があることも多いです。

前職では出張もよくあり、忙しい時期はほとんど家にいないこともあったので、それに比べればスケジュールが組みやすい環境にいます。

スクールバスのことや学校共済、会計年度職員に関係すること、日報を処理したりと月の中でやることの流れがあり、その合間に補助金関連の申請が来ると処理するような形で業務を行っています。教育委員会は村岡地域局のワンフロアで仕事をしていて、こどもたちの未来のことを考える部署なので前向きな空気だと思います。

山口:

福祉課や健康課は職員の人数も多いです。福祉課では専門職の人が多くて、町民さんや高齢の方を相手にされている方々なので、とても優しいですし、いろいろ相談もしやすい雰囲気です。以前の健康課では健康保険や制度に関する業務が多く、1人1人の担当業務を回すのが大変な部分も多かったです。今の福祉計画を策定する業務は、以前の業務に比べれば時間の融通は利きますが、多くの方の意見を聞いたり考えたりまた違った大変さもあります。あまり役場から出て行く仕事でもないので、実際に町民さんがどんなことに困っているのかなど今回アンケートをとるのでそこでしっかり聞いてその声を実現できるような施策を立てられたらと考えています。

大変なこともあるけどやりがいを持って働かれているのですね

皆さんのお休みの日の過ごし方を教えてください。

山邊:

僕は割とインドア派で、最近はオーディオ関係に凝っています。アメリカの音響映像会社が提供している音響機械やディスプレイなど、7台ほど設置して部屋を映画館顔負けの空間にして楽しんでいます。(音の響きや色の表現の幅などマニアックなお話をたくさん聞かせていただき)この話ならいくらでもできます。(笑)

守山:

僕は休みの日はほとんど家にいません。夏の時期は地区の球技大会があったり、地域のこどもたちに卓球の指導や試合に参加をしていたりするので、加えてお祭りや選挙などの行事があると土日に休む時間がほぼないこともあります。平日より忙しいかもしれません。

山口:

私は子どもの部活の送迎に追われています。普段はなかなか家の掃除ができないので、掃除をしたりで1日が終わります。温泉とかサウナに行ったりもします。

家庭に地域に趣味に。休みの日はそれぞれの過ごし方をされてますね。

香美町の良さはどんなところだと思いますか。

山邊:

都会で暮らしたときは周りに人がたくさんいても知らない人ばかりだったので、香美町ではほとんど知ってる人ばかりで、顔が見える地域ですごく暖かさを感じます。

守山:

僕は今、村岡区に通っているのですが、今まであまり馴染みのない村岡・小代の山とか、こんな場所が香美町にあったのかと再発見をしています。香住区で育ったので海はあるけどあまり高い山がなく、同じ香美町でも山の上にこんな景色があったのかと驚きます。

香美町はハチ北では雪やスキーを、香住では海を、四季を本当に楽しめる地域です。

山口:

自分が生まれ育ったところなので、すごくいいところだと思いますし、海もあり山もあり、食べ物も美味しいし、本当におすすめできます。あとカニをもらったりもします。

守山:

カニはもらいますね。

それは本当にめちゃめちゃ魅力的ですね。(笑)

皆さんが今後やりたいことはありますか。

山邊:

僕はカナダでマーケティングの勉強もしてきたので、いつか香美町のためにそれを活かすことができたらいいなと思っています。香美町に人がたくさん来てもらえるような事業ができたり、それで雇用が生まれたり、そんなことができたらいいなと思います。

守山:

僕はもともとイベントとか地域の行事が好きだったので、そういうことに関わって地域を活性化できたらいいなと思っています。香住ふるさとまつりとかスキー場とか、外から来た人に香美町の魅力を知ってもらって多くの人との交流や住んでみたい人が増えるようなことに関われたらいいなと思っています。

山口:

自分の課の業務だけでなく、縦の枠を超えてお互いの仕事を協力ができたり、横のつながりができてフラットな形を作っていけたらいいなと思っています。

この採用プロジェクトチームもまさにそんな形ですね。

7月から採用の公募が始まるとのことですが、それでは最後に受験者に向けたメッセージをお願いします。

山邊:

僕たちと一緒に香美町の未来をつくっていきましょう!

守山:

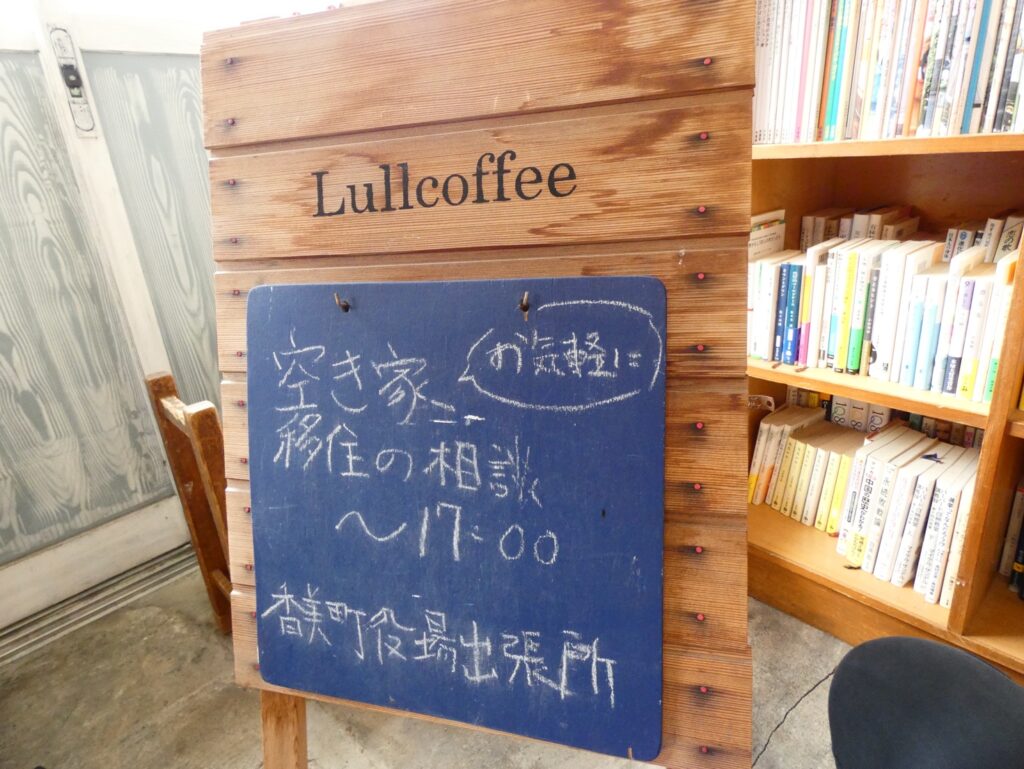

香美町に好きな部分があったり魅力を感じていたりする方と一緒に働けたら嬉しいです。町外からでもぜひ香美町に一度足を運んでほしいです。

山口:

食べ物も美味しいし、本当にいいところなので、移住も込みで来てくれたら嬉しいです。

皆さんすごく楽しそうにやりがいを持って仕事をされていました。行政のお仕事はやろうと思えばいくらでもやれてしまうお仕事なので、実際は大変なことも多いと思うのですが、前向きな姿がとてもキラキラとしています。

このWONDER KAMIは、外の方で見てくれている方も多いと思うので、ぜひ香美町でのお仕事に興味のある方は、採用のお申し込みをしてみてください。

山邊さん、守山さん、山口さん、本日は貴重なお話を本当にありがとうございました!

.jpg)