デバイス一つで全世界と繋がる時代。故郷を離れて暮らす大人たちも、ふとした瞬間に幼い頃に過ごした場所を振り返ることがあります。懐かしいその地名を手もとのデバイスで検索してみても、多くの場合は基本的な情報のみで、今そこで暮らす人の雰囲気を感じるコンテンツにはなかなかたどり着けないものです。その点、香美町小代区出身の人はラッキー。地元暮らしを目一杯楽しむ7人の男たちの姿がすぐに目に飛び込んでくるからです。

地元のつながりから生まれた新しいコンテンツ

You Tubeで発信を続けている「ド田舎暮らしオジロちゃんねる」。普段は代表の西村太一さん、田尻和幸さん、長瀬優也さん、橋目恭男さん、井上弘貴さん、岡村俊貴さん、小林一樹さんの7名をキーメンバーに、小代を舞台とした遊び方やキャンプ、但馬牛の話などを等身大の目線で発信しています。

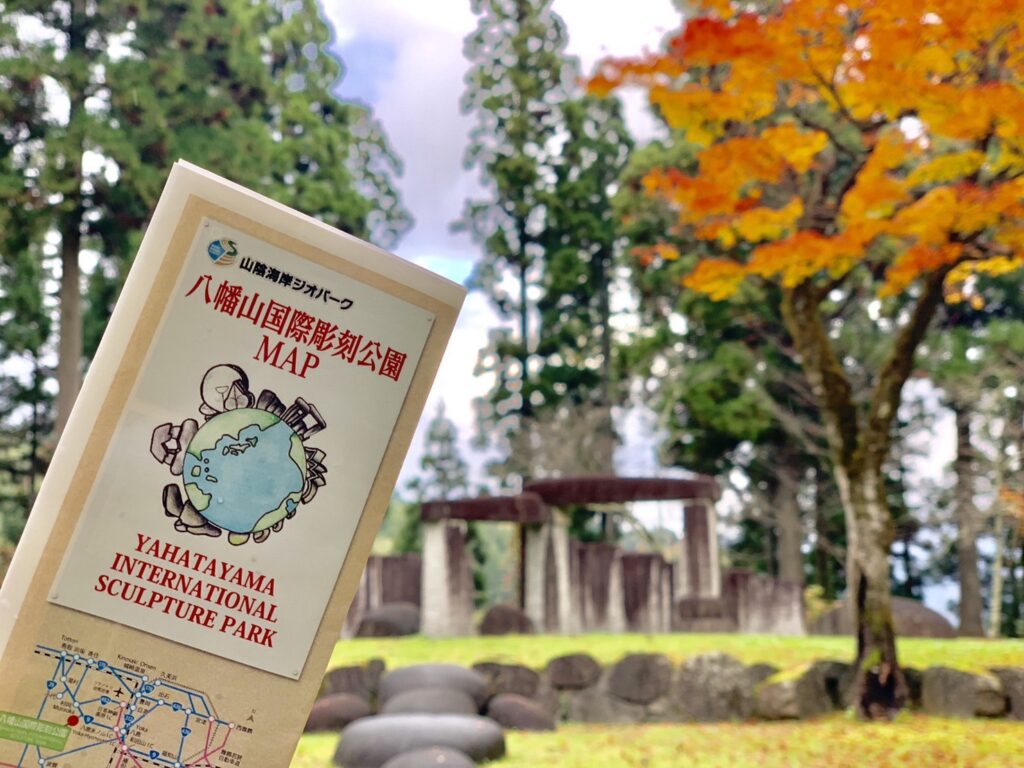

「小代の魅力を世界に発信!」というコンセプトの動画作成は、小代にある自然豊かな光景を楽しめるのはもちろん、7人の男たちのワチャワチャ感や仲良し感、友達と話しているような身近さを感じられるのも魅力です。

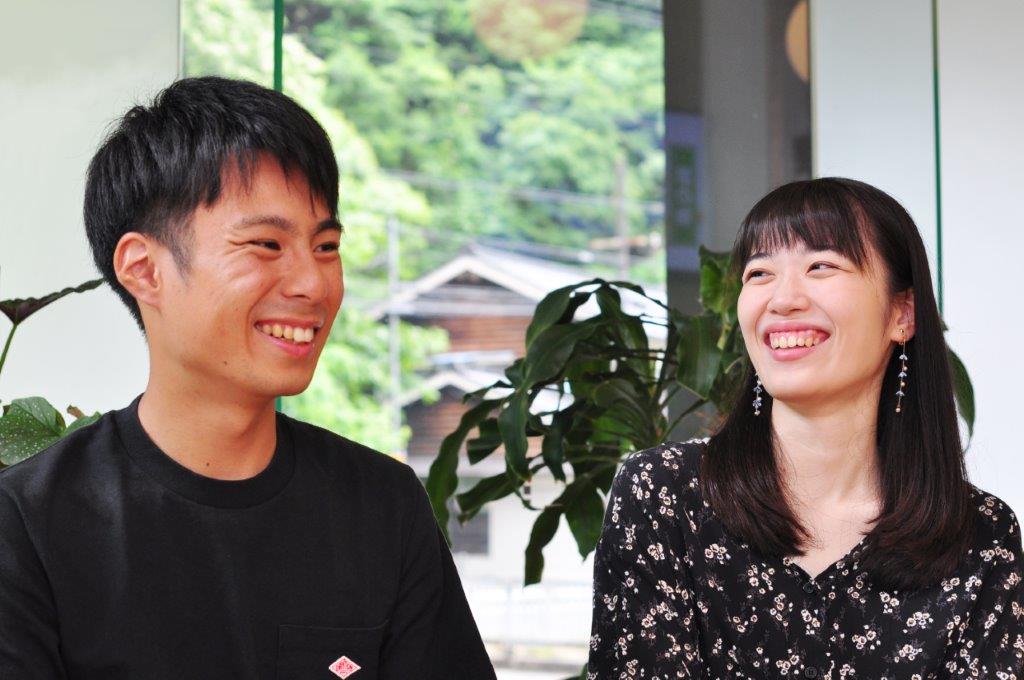

今回お話を伺ったのはメンバーの中でもキャンプ場の管理人をしている西村さんと長瀬さん、家業の葬儀場を後継した橋目さん、以前WONDERKAMIでも取り上げたスミノヤゲストハウスを運営している田尻さんの4人です。

(左から、長瀬さん、橋目さん、田尻さん、西村さん)

メンバーは全員小代・村岡出身の同年代。それぞれ進学・就職などで一度は故郷を離れたものの、様々なきっかけでUターンしてきました。幼い頃から一緒になって遊んできた仲間、また友達の友達としてなんとなく顔見知りだった彼らは、消防団や村のイベントなど、帰郷後に顔を合わせる機会が増えました。そして小代のスポーツチーム「ぴゅあ♡ぴゅあ」に所属し、バレーボールや野球を楽しむうち、新しいコンテンツとして「You Tube」というキーワードが出てきたといいます。

「香美町 小代」で検索したら出会える7人の男たち

「みんなでYou Tubeをやろう」そう言い始めたのは代表の西村さんでした。西村さんは小代生まれの小代育ち。大学進学を機に小代を離れて生活しているとき、度々故郷を恋しく思うことがあったといいます。

「なにかふるさとに繋がる情報がないかなと動画を検索しても、ライブカメラの映像しか出てこなくて、懐かしむこともできない。でも、同じような気持ちで検索しているのは僕だけじゃないんじゃないかと思った」

いつかふるさと小代に帰ったら、小代の何気ない暮らしを発信できるような動画を作りたい。大学時代に思いついたアイディアの種は、帰郷後しばらく温められ続けましたが、メンバーの結婚式余興ムービーを作ったことをきっかけに芽吹き始めます。

いつも笑いが絶えない7人のノリをそのままに、グルメ紹介や小代クイズなど、多彩な情報が届けられ、チャンネル登録者は1380人(2021年12月時点)。脚本のない素のままのトークが好評を呼んでいます。地元関係者には欠かさずチェックする視聴者も多く、コメント欄には故郷を懐かしむ声が書き込まれることも。

「今まで小代と全く繋がりがなかった方からも、『動画見てます』と声をいただけるとすごいな、うれしいなと思う。小代を離れて働いていたときの友人からも、『偶然動画を見つけた』と連絡をもらうこともあります」と、7人の動画が広がりつつあるのを実感している様子。

もちろん、小代で幼少期を共に過ごし、今は都会で働いている同年代からは「見てたら帰りたくなるわ」という率直な声も届くなど、離れていても地元に繋がれるツールとしても動画が役立っています。

結婚、子育て…忙しいライフステージで彼らが発信を続ける理由

メンバーで牛飼いの小林さんが語る、牛飼いの仕事のホントのところ。但馬牛が絶対食べたくなる食事シーンも見逃せない!

結婚や子育てなど、メンバーそれぞれのライフステージの変化から、結成当初のように頻繁な動画撮影は難しくなっているものの、動画のアイディアはたくさん湧いてくるというメンバーたち。収録を重ねるごとにカメラにも慣れ、動画を作り上げる意識が高まり、より多くの人に楽しんでもらえるものを、と様々なコンテンツにチャレンジする意欲が出てきています。

15年間放置された廃墟露天風呂をグランピングに! 長編シリーズです。

「今後は、香美町の面白い人や、村のおじいちゃん、おばあちゃんとなにかするムービーなど、人にフォーカスする動画も撮っていきたい。僕たちは動画を通して場所だけでなく、人を発信しているので」

素晴らしい自然や景色、おいしい食べ物もさることながら、小代の「人」にあるプライスレスな魅力を彼らが発信し続けるのにはわけがあります。

「『小代の魅力を世界に』と思う一方で、一つの大きなターゲットとして、小代にいる小・中・高校生がいます。子どもたちが動画を見て、自分たちの将来像を思い浮かべてもらったり、一度ふるさとを離れたとしても、『大人になって、小代に帰ってきて、楽しそうに生活している大人がいたな』と思い出してもらったりするとうれしい」

子どもたちが「地域でおとなになる自分像」として身近に描けるビジョンを映像で届けるのもド田舎暮らしオジロちゃんねるの一つの使命です。

子どもの時から自然と触れ合ってきたメンバーが挑む、筋金入りの川遊びは、レベルが違う!

「移住をしたくなるまちというのは、僕たちのように地元で育った人が、一度出てもまた帰りたくなるような場所でないといけない。住みたくなる場所を目指す前に、『帰りたくなる場所』を目指して発信をしていきたい」

楽しく、熱く、面白おかしく。様々なライフステージにありながらも、7人の発信に向けるエネルギーはとどまるところを知りません。

(昼食の様子)

(昼食の様子)

(ヌーピーズ キーボード担当 森田洋子さん)

(ヌーピーズ キーボード担当 森田洋子さん)

.jpg)