旧兎塚中学校を宿泊施設に!なんとか活用したいという想いがあった。

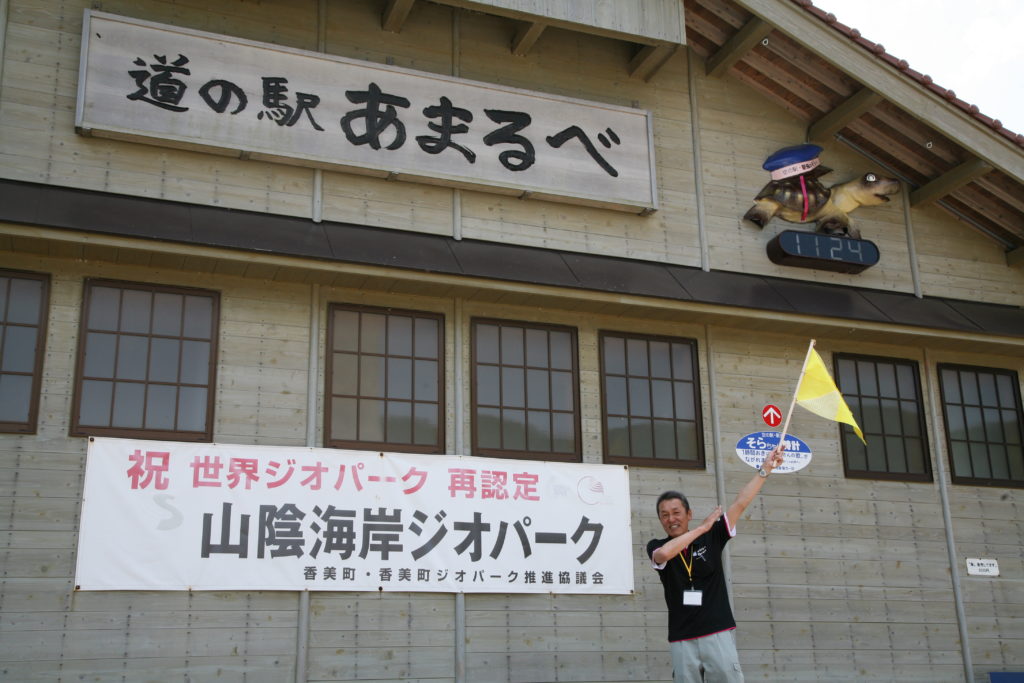

「感じる つながる SATOYAMA」をコンセプトに、兎塚中学校の跡地を利用してできた宿泊施設「うづかの森」。

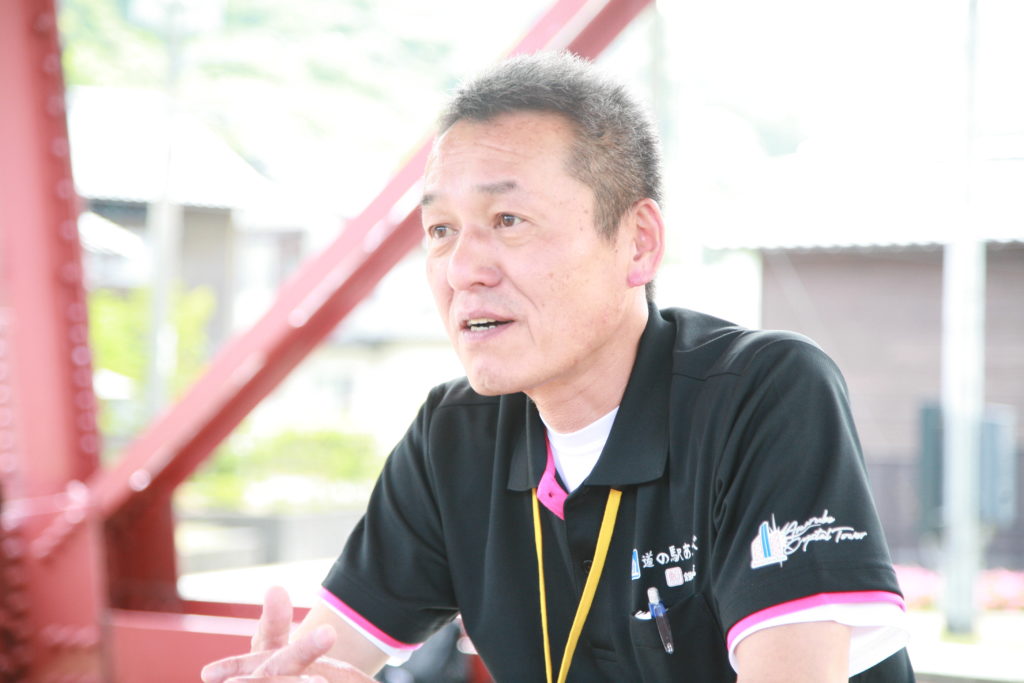

オーナーとして都会と田舎をつなぐパイプ役を担っているのが、西村工務店の社長西村昌樹さん。

村岡区大笹生まれ、実家は民宿で、子どもの頃から母親の手伝いをして育って来ました。兎塚中学校の卒業生でもあります。

ただ、西村さんの通っていた学校は、2階建ての木造校舎。西村さんが最後の卒業生として、校舎は取り壊しになり、現在うづかの森として利用されている旧兎場塚中学校が建設されました。

通っていた校舎の取り壊しは、当時中学生だった西村さんにとって、猛烈なさみしさや悔しさがあったそう。

「それがずっと忘れられなかった。今なら壊さず、移築するなど再利用する方法を考えていたはず。その思いがあったので、兎塚中学校の廃校が決まった時に、なんとか活用したい。という想いがあったんです。」

取り壊された木造だった頃の校舎。 そこに残されていた「兎中をこわさないでくれ!!」 の文字。

西村さんは高校卒業後、京都の大学に進学し、一旦故郷を離れますが、故郷に戻ってくることは当たり前のことだと思っていたそう。

僕はこだわって自分の地元に居たいのです。

「僕はこだわってここに居たいのです。人が住んでいないとだめです。人がいるからビジネスも成り立つ。地元にこだわって居て、ここでできることを一生懸命するまでです。」

学校は地域にとって核となるランドマーク。無くしてはいけないもの。

本業の建設業をしながら、いつも片隅にあった「再生」。

「本業は建設業で、時に自然を壊して、道路を作ったりする。壊すと再生、相反することだけど、うまく共存·融合できないか。」

「地域の核となる学校を活用することで、少しでも地元に恩返しができればと思った。廃校になった兎塚中学校を「うづかの森」として再生し、都会から人が来て、地域の人とも交流ができる場になればいいなと思った。」

また、再生された中学校に、地元の方も気軽に来てもらえるようにと、「うづかの森BAR」など、地元向けのイベントも開催されています。

地域の人にとっては思い出の学校。そこで開催される音楽イベントは毎回多くの方で盛り上がっています。

元校舎が宿泊施設に。

元校舎が宿泊施設になった「うづかの森」。

玄関入ってすぐ、学校に泊まれる!という「ワクワク感」に包まれます。

教室がそのまま、寝室になり、黒板、ロッカーなど学校の面影を残したままの宿泊施設。

広い教室に畳が敷かれ、そこに布団を敷いて寝る。いわゆる「雑魚寝』スタイル。音楽室も職員室も、その雰囲気がたっぷり残る中、教室に泊まるワクワク感と雑魚寝という、最強の組み合わせ。合宿などの利用が多いというのも納得。

また、体育館もグラウンドもあることから、学生さんの合宿の利用に最適なのです。

特にアーチェリーのための施設を充実させたおかげで、アーチェリー部の利用が多いそう。

緑に囲まれた校舎なので、窓に映る景色が素晴らしく、まるで絵画を見ているみたいにきれいで、癒されます。窓から入る緑の量がすごい!

そして、大人数の合宿の学生さんたちのお料理を担当するのは奥様。合宿生みんなの母代わりとなり、手作りの家庭的なお料理を心がけ、 愛情いっぱいに作っておられます。

「ここにあるものを活かすこと。」

これからも、いろんな人とのつながりを大切に、農業体験、田植え·稲刈り体験など、できることは何でもしていきたい。

何もないんじゃない。山も田んぼもある。あるものを使って、自然の中で、自分たちの住む町をよくしていきたい。

この思いだけは誰にも負けない。という気持ちでこれからも地域のためにがんばっていきたいと思っています。

-

店名うづかの森

-

TEL·予約0796-96-0024 月~土 9:30~17:30 (祝日、 弊社指定日を除く)

-

所在地〒667-1341兵庫県美方郡香美町村岡区森脇230

-

web

-

FB

クラブリゾートハグ 内観

クラブリゾートハグ 内観 カニ料理のイメージ

カニ料理のイメージ 上田智樹さん、裕子さん

上田智樹さん、裕子さん

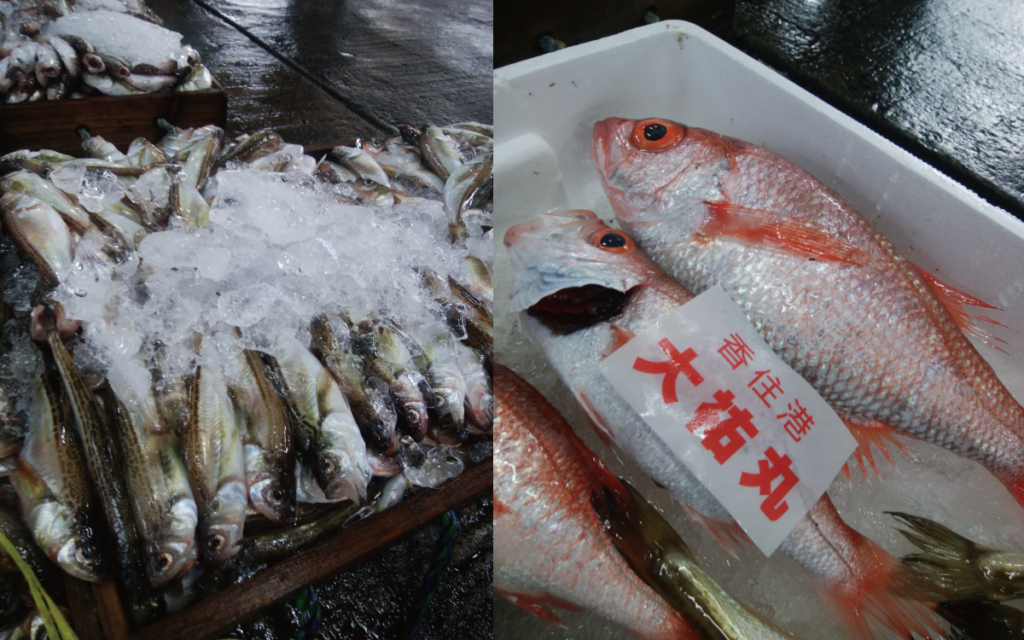

(浜揚げされたハタハタ【左】ノドグロ【右】)

(浜揚げされたハタハタ【左】ノドグロ【右】) (膳所直樹さん)

(膳所直樹さん)

.jpg)