香美町村岡区の長須集落にある「中島石材店」。技術力に定評があり、地域の方から慕われ続けている石材店です。技能士の中島雄大(ゆうだい)さんは、村岡生まれの村岡育ち。一度故郷を離れるも、Uターンして家業であった石材店で活躍しています。生まれ育った地域に戻り、働く中で日々感じることや気づいたことをお伺いしました。

家業を営む自分の姿が見えた

「始め石材店を継ぐつもりは全くありませんでした」と語る雄大さん。高校2年生のときの進路希望でも、「都会に出てみたい、違う世界を見てみたい」という思いから地元を離れた大学進学を希望していました。

「その時に親に『やりたいことが明確にないなら進学させる気はない』と言われ、それならどうしようかと考えたときに、初めて小さいときから来ていた石材加工の現場についてのイメージが湧くようになりました」

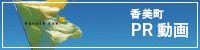

それまでただ「家業」として見ていた石材加工に、将来の自分の仕事像が見えてきた雄大さんは、日本三大石製品産地でもある愛知県岡崎市で5年間修業の日々を送ることになりました。昼間は仕事、夜は石材加工の勉強と忙しく充実した日々。さらに技能士大会へ向けての練習も重ね、平成25年の技能五輪全国大会ではグランプリを受賞するなど、技術力を極めてから、故郷に帰ってきました。

地域に根ざすまちの石材店「中島石材店」としての誇り

高校を卒業するまではただ住んでいる場所という印象だった村岡ですが、帰って来て働くことで、地域が抱える課題も見えてきました。20代の雄大さんが肌で感じるのは同年代の少なさです。

「同級生にも帰りたいと思っている人はいますが、その人たちの話を聞いていると、こちらにはしたい仕事が見つからず、したい仕事ができる場所で暮らしているという印象を受けます。石材加工の仕事が好きだと思えて、生まれ育った場所で働けているのは幸せなことだと感じています」

車社会であることなど、不便さは否めない環境ですが、「その分一人ひとりに責任と重みがあり、一人ひとりが大切にされているし、自分自身が地域の課題に向き合わなければならないと感じています」

村岡区や小代区中心に発注を受けている中島石材店。墓石や庭灯籠はもちろん神社仏閣から依頼に応じた製作を行っています。

「国内加工、自社加工にこだわって、お客様のニーズに答える石材加工をしています。石は腐るものではなく、残り続けるもの。地域の方から長く大切にしていただけるものです。実際建てた墓石に、手を合わせている方を見ていると、ますますキチンと作らなくてはと身が引き締まる思いです」

地域の一員として、使命感を持って石材加工の仕事に勤しむ雄大さん。現在は一児の父として、育児にも携わりつつ、日々の暮らしを楽しんでいます。

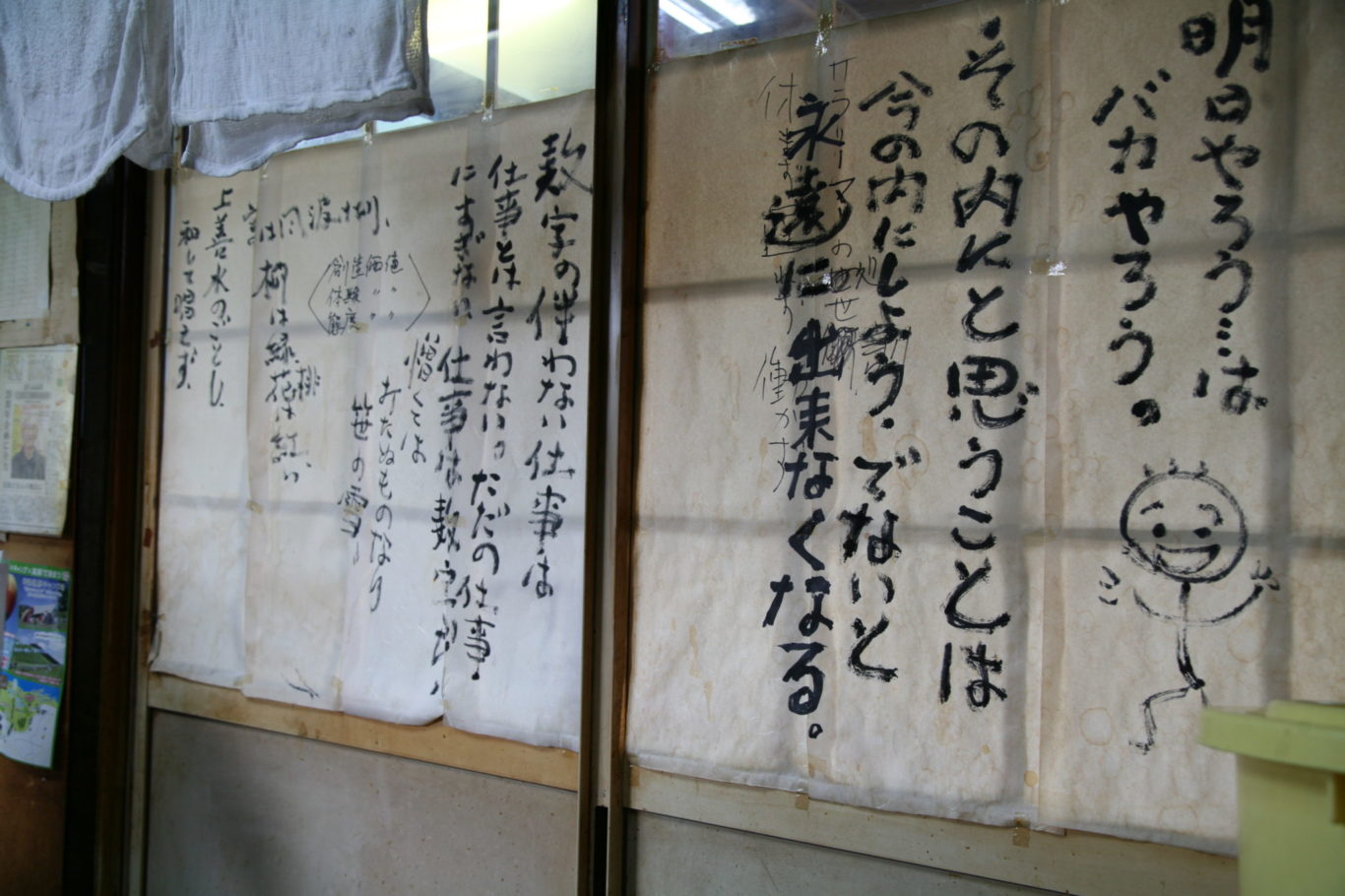

地域おこし協力隊から、結婚。一児の母として見る村岡

奥様の絵里奈さんは愛知県の刈谷市から地域おこし協力隊として香美町へ。村岡高校での高校支援教育コーディネーターとして活動していました。村岡高校では総合的な学習の時間に地域元気化プロジェクトで地域活性化に向けた活動を行ったり、国語・数学など通常の学習だけでなく、地域に学び地域に貢献する人材を育成することに力を入れたカリキュラムなどが組まれています。

「中学校では地元の知り合い同士の関係だった生徒たちに、他県から入学した生徒が合流することで、地元の生徒たちが刺激を受けている印象をもちました。町内に住んでいる子どもの数が少ないので、自分の意見を主張することが苦手なのではないかというイメージがありましたが、意外と個性にあふれていて、志を持った生徒が多いなと感じました」

(絵里奈さんが高校支援教育コーディネーターとして活動した村岡高校)

現在雄大さんと結婚し育児に専念している絵里奈さんですが、暮らしの中で、買い物や医療など、選択肢の少なさを感じることもあるそうです。

「いろいろなものを地域に循環させるようなこだわりのある新しいお店や施設ができたらと思います。やはり、若い方が少ないので、今後地域に生活や仕事を楽しんでいる、『かっこいい大人』がどんどん増えて、若い世代が残りたいな、帰ってきたいな、役に立ちたいなと思えるようなまちになってくれたらという願いがあります」

この地域で叶えたいことはたくさんあり、育児の傍らで地域の展望を考えることもあるという絵里奈さん。地域に根ざした職業で地に足をつける雄大さんとともに、このまちのこれからの力となる若い世代として、この場所で自分たちができることを熟考しています。

(中島絵里奈さん、雄大さん、1歳になる大里くん、愛犬ダナとともに)

-

店名中島石材店

-

所在地兵庫県美方郡香美町村岡区長須593

-

TEL0796-95-1418

-

web

-

instagram

(スミノヤゲストハウス 外観)

(スミノヤゲストハウス 外観) (スミノヤゲストハウスの大きな窓から見える、小代の棚田の風景・5月)

(スミノヤゲストハウスの大きな窓から見える、小代の棚田の風景・5月)

(スミノヤゲストハウス ダイニング)

(スミノヤゲストハウス ダイニング) (スミノヤゲストハウス 寝室)

(スミノヤゲストハウス 寝室) (ある日の朝食。お客様との協同調理で食事をご用意します)

(ある日の朝食。お客様との協同調理で食事をご用意します) (スミノヤゲストハウス プレオープンパーティの様子)

(スミノヤゲストハウス プレオープンパーティの様子) (お客様に愛される看板猫 ヨシコさん)

(お客様に愛される看板猫 ヨシコさん)

.jpg)