香美町小代区に、2023年に引っ越してきた武内琉稀さん、野間真拓さん、岸本桂さん。生まれも育ちもそれぞれに違う三人がひょんなことから地方移住を志し、香美町にやってきました。地方移住というキーワードはどこから出てきたのか、そして移住先がなぜ小代だったのか…。今回はシェアハウスをして暮らす三人のうち、武内琉稀さん、野間真拓さんのお二人にお話を伺いました。

YouTube撮影のために地方移住決定、ウェブサイトとデータ分析で香美町を選択。

武内さんは滋賀県出身、野間さんは兵庫県神戸市出身で、大学の同級生でした。大学卒業後、武内さんは就職し、野間さんは大学院へ進学しました。子どもの頃から動画編集に興味を持っていたという武内さんは、映像を作る仕事ができたらと漠然と考えていたといいます。一度は映像と無関係の仕事に正社員として登用されましたが、働く中でどうしても映像に対する想いを断ち切ることができず、思い切って仕事をやめ、動画編集を学ぶスクールに入校。YouTuberとして活動をはじめました。友人の一大チャレンジを知った当時大学院生の野間さんは、武内さんが発信する動画を見て、「もっと彼らの良さを出せるコンテンツが他にあるのでは」と感じたと言います。当時武内さんたちが発信していた中心的なコンテンツは、関西のカフェやお店などのおすすめスポットを紹介するものでした。「それよりも、もっと武内の人を巻き込む性格が生きる場所、誰かの力になれる、武内らしさを出せる場所がないかと考えたとき、都市部じゃなくて地方がいいんじゃないかと思って」、移住というキーワードは、野間さんから発案されたものでした。それが昨年、2022年9月のことです。

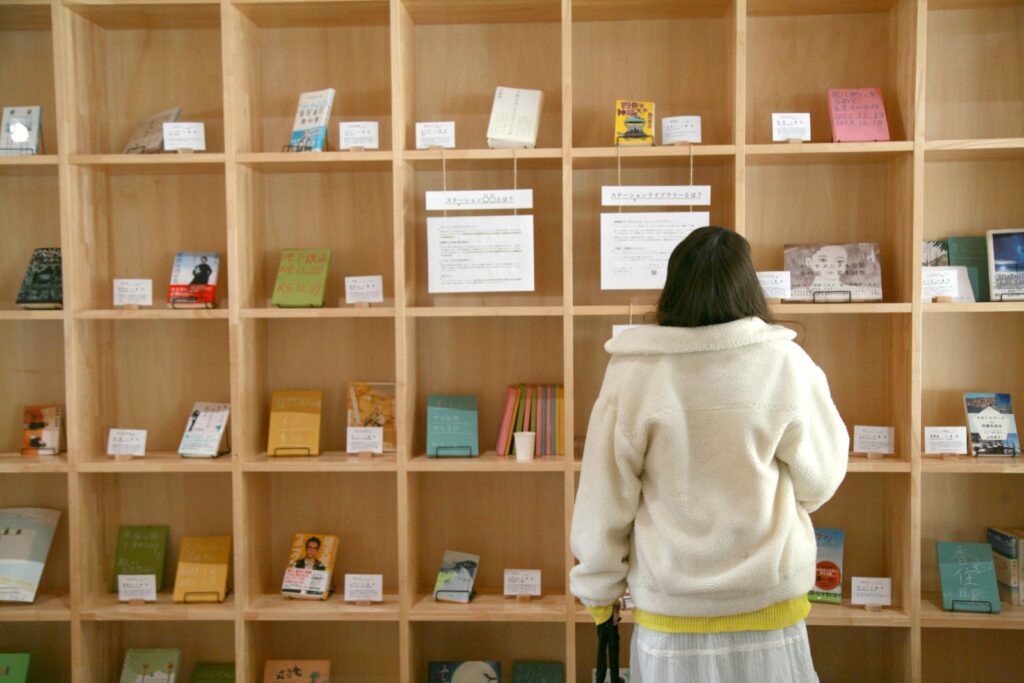

移住先を選ぶに当たり、全国の自治体のウェブサイトを調べるなかで、武内さんはこの「WONDER KAMI」のサイトにたどり着きました。「暮らしを聞く」インタビューを見て、個性的な方たちが移住していることを知り、記事を読むほどに香美町に住んでみたいという気持ちが高まったと言います。フィーリングで香美町に惹かれていた武内さんに、野間さんはデータ分析を勧めます。全国のありとあらゆる古民家データベースをエクセルで表にし、チェックポイントを設け、野間さんと武内さんそれぞれに点数をつけ、点数順にソートしました。データ分析の結果も香美町が上位になったので、まずは物件を見に行くことに。「WONDER KAMI」の「住む」のページで物件の目星をつけ、5軒を一気に内覧しました。

5軒の物件は、香住、村岡、小代とバラバラでした。その中で今の小代の物件に住むことになった決め手の一つは、「公道に面している」こと。雪国育ちではない武内さんたちにとって、雪の多い香美町に暮らすのは少々ハードルの高いことでした。私道に面している物件では、道路の除雪は個々に行わないといけませんが、公道であれば除雪車が入ってくれます。厳しい冬を少しでも快適に過ごすには、公道に面しているというのは好条件です。その他にも、低コストであること、下水が整備されていることなども物件選びの決め手になりました。

リゾートバイトと、共同生活のはじまり

その後は、野間さんが大学院を卒業する2023年の春に合わせて移住を計画。野間さんはシステムエンジニアの仕事で内定が出ており、同じ会社に同期として入る岸本さんと知り合います。岸本さんと野間さんは社外でも会うようになり、ともに勉強会などをしていましたが、野間さんが「4月からは香美町に住むので、これまでのように勉強会はできない」と伝えると、岸本さんから「僕も行ってみたい」との一言が。こうして、武内さん、野間さん、岸本さんは2023年春から小代のこの物件で共同生活を始めることになりました。

共同生活は春からでしたが、武内さんは2人に先駆け、2023年1月末から香美町で生活していました。スキー場で働き、スキー場のホテルで仮住まいをしながら、空き家の購入手続きなども勧めてきました。3月に小代にある現在の物件に入居し、スキー場の営業が終わってからは、昼間は地域のガソリンスタンドで働き、休日や夜はYouTubeの撮影・編集に勤しんでいます。野間さん、岸本さんは3月に合流し、現在は在宅ワーカーとしてシステムエンジニアの仕事に取り組んでいます。

温かくパワーのある人達との出会いで、発信がより豊かに

移住したことで、武内さんたちのYouTubeチャンネルは臨場感、体当たり感が増し、視聴者の共感をより得やすいものになりました。また武内さんも、「生活しているだけであちこちにネタが転がっているので動画にしやすい」と話します。

動画の引き出しが増えたこと以外にも、香美町に移住して良かったと感じることはあります。それは周りの人が温かく手を差し伸べてくれるということ。近くにある「スミノヤゲストハウス」には面白い人達が次々に集まり、いろいろなことを話し、教えてくれるので大いに刺激を受けています。あっという間に物事を動かすパワーがある小代の人達は、人当たりがよく気さくで、温かさを感じるといいます。

※スミノヤゲストハウス関連記事

縁もゆかりもない場所に移住することは不安がありますが、知らない人を受け入れる地元の人にも不安はあるかもしれません。武内さんは近隣の人に出会い挨拶するときには「自分はYouTubeをしているので、カメラを回してうろうろすることがあります」と全て伝えてきました。自分のことを伝えるだけでなく、相手がどういう人なのかにも耳を傾けることも大切にしています。会話を深めて理解してもらっているので、今は不自由なくYouTubeの撮影ができているそうです。勤めているガソリンスタンドのお客様からも「YouTube見たよ」と声をかけられることが増えてきました。

畑についても、やってみたいという思いはありつつなかなか手を出せずにいた武内さん。区長さんに何気なくその話をしたところ、すぐに畑を紹介してもらえました。畑の前で区長さんと話していると、周りの人たちもどんどん集まってきて、「じゃあ今からこの土を耕すか」と話が進み、その場で耕運機が入りました。そして、それぞれに家にある種や苗を持ち寄り、トマト、きゅうり、オクラなど13~4種類の作物を育てることに。一言区長さんに話してから作物を植え終わるまで、たったの一日で物事が進んだというのだから驚きです。

村の方の協力で一気に始まり、進んだ畑仕事。農業については、指導してくれる地元の人がいて、武内さんたちは「師匠」と仰いでいます。収穫できる時期になると、在宅ワークをしている野間さん、岸本さんのところに師匠から「とれ頃だ」という情報が届き、初めての夏野菜育ては成功を収めました。採れたての野菜を天ぷらにして食べると、味の違いに感動。若い男性3人がお腹いっぱい、大満足になるほどの野菜が取れ、心もお腹も満たされました。

慣れない田舎暮らしを奮闘しながら楽しみ、発信し続ける武内さん。YouTubeは、移住を考えている同年代の方を中心に幅広く、ほっこり楽しんでもらいたいと考えています。撮影を通して地域を知るごとに、この地域にはすごいものを持っていても、外に発信する仕方を知らない人も多くいることに気づきました。YouTubeでは今後、地域にあるすごい人、すごいものをどんどんお届けできればと考えています。広大な風景だからこそ似合う、ピザ窯やウッドデッキ、サウナなどやってみたいことも多々あります。香美町に移住するまでの葛藤、移住してからの奮闘は武内さんのYouTubeで配信されていますので、この挑戦の続きはぜひ、YouTubeでご覧ください。

.jpg)